Untersuchungen von kombinierten Verfahrenstechniken zur Reduktion von pathogenen Mikroorganismen und zur Verbesserung des Hygienestatus von frischem Fleisch und Fleischprodukten

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Valerie Leona Koller, Prof. Dr. Corinna Kehrenberg, PhD, Dr. Diana Seinige

Laufzeit: Januar 2019 bis Dezember 2020

Die Haltbarmachung von Lebensmitteln mit chemischen oder physikalischen Verfahren dient dazu, die mikrobielle Kontamination von Lebensmitteln zu reduzieren, die Haltbarkeit der Produkte zu verlängern und besonders die Gesundheitsgefahr für den Verbraucher zu minimieren. In Untersuchungen am Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit wurden in abgeschlossenen und laufenden Projekten die keimreduzierenden Effekte von Peroxyessigsäure (PES), Lauroyl-Ethyl-Arginat (LAE), kaltem Plasma, Silber-Nanopartikeln, Hochdruck, antibakteriell beschichteten Meat Pads oder UV-Strahlen untersucht. Allerdings sind kaum Studien verfügbar, die den Einfluss einer Kombination der verschiedenen Haltbarmachungsverfahren auf die mikrobiologische Kontamination sowie auf die chemischen und sensorischen Qualitätsmerkmale der behandelten Produkte überprüft haben. Aus diesem Grund sollen in der vorliegenden Studie Schlachttierkörper von Geflügel und Fleisch von Schwein und Hähnchen, teilweise nach Inokulation mit definierten Mikroorganismen, einzeln mit PES, kaltem Plasma und UV-Strahlen sowie mit Kombinationen dieser Verfahren behandelt werden, um die Effekte einer kombinierten Behandlung im Vergleich zur unbehandelten Kontrollprobe und zur Einzelbehandlung darzustellen. Dabei werden nicht nur die kurzfristigen Effekte direkt nach der Behandlung, sondern auch die langfristigen Auswirkungen während der Lagerung der Produkte bis zum üblichen Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatum untersucht.

Drittmittelgeber: Fritz-Ahrberg-Stiftung

Multiserologie via Microarray: Ein kosteneffizientes und routinetaugliches Diagnostikum zur kontinuierlichen Tiergesundheits- und Lebensmittelsicherheitsoptimierung in landwirtschaftlichen Schweinebetrieben in Niedersachsen

Ansprechpartnerin: Dr. Katharina Loreck (Katharina.Loreck@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Prof. Diana Meemken

Laufzeit: Juli 2016 bis Februar 2020

Der Gesundheitsstatus von Tierbeständen, insbesondere das Vorkommen von endemisch verbreiteten Zoonosen und sogenannten Produktionserkrankungen, soll mit Hilfe von Antikörperbestimmungen besser definiert werden als ausschließlich mit klinischen Untersuchungen. Für die Analytik soll eine Miniaturisierung der für die Multiserologie angestrebten Tests und deren Zusammenführung in einem simultanen Testlauf angewandt werden, bei dem nur ein Tropfen Untersuchungsmaterial für die Feststellung der für alle Interessengruppen relevanten Antikörper ausreicht. Damit soll ein Instrument der Prävention und der Früherkennung von Produktionserkrankungen und Zoonosen des Schweines entstehen, das einerseits den heutigen Anforderungen an eine Ressourcen schonende und auf Antibiotika weitgehend verzichtende Tierhaltung und andererseits den Anforderungen an eine verbraucherorientierte Produktion von hochwertigen und gesundheitlich unbedenklichen Lebensmitteln tierischen Ursprungs entspricht.

Drittmittelgeber: Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Externe Kooperationspartner: LUFA Nord-West, diverse Erzeuger-gemeinschaften, Schlachtbetriebe und Labore

Verbesserung der Haltbarkeit von Geflügelfleisch durch UV-C-Laserbestrahlung

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Laufzeit: August 2019 bis Januar 2020

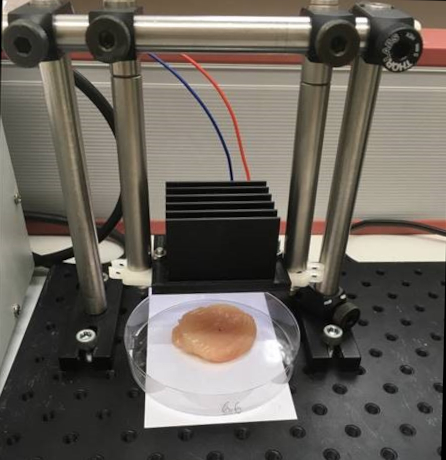

Die Behandlung von Lebensmitteln mit UV-C-Strahlen ist ein schon seit einiger Zeit in verschiedenen Ländern durchgeführtes nicht-thermisches Verfahren, um die mikrobielle Kontamination an der Oberfläche von Lebensmitteln zu reduzieren und damit die Haltbarkeit der Produkte zu verlängern. In vielen Untersuchungen konnten diese keimreduzierenden Effekte gezeigt werden, allerdings sind keine Studien verfügbar, die die Effekte einer UV-Laser-Behandlung auf die Qualitätsmerkmale der bestrahlten Produkte untersucht haben. In der Arbeit wurde deswegen die Reduktion von Mikroorganismen auf Hähnchenfleisch und die Veränderung verschiedener anderer Qualitätsmerkmale des Fleisches nach Einsatz von UV-Hochleistungs-LEDs evaluiert. Hierzu wurden die Hähnchenbrustmuskeln mit den pathogenen Bakterien Salmonella Typhimurium und Brochothrix thermosphacta inokuliert, anschließend mit UV-C-Hochleistungs-LEDs (270 nm) mit jeweils einer Dosis von 375 mJ/cm2 und 1890 mJ/cm2 bestrahlt und nach der UV-C-Laser-Behandlung bei 4 °C für 14 Tage unter Schutzgas gelagert. Ziel der Untersuchung war es, den Einfluss eines starken UV-C-Lichtes auf die mikrobiologische Belastung des Hähnchenfleisches und auf deren physikochemische Parameter nicht nur direkt nach der Behandlung, sondern auch während der anschließenden Lagerung unter Schutzgas zu evaluieren.

Externe Kooperationspartner: PD Dr. Merve Wollweber, Laserzentrum Hannover e.V. (LZH)

Einfluss der Behandlung mit UV-C-Licht auf physiko-chemische, sensorische und mikrobiologische Veränderungen von mariniertem Frischfleisch und Rohwürsten

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (0511-856-7617)

Beteiligte: Dr. Julia Saathoff, Prof. Dr. Corinna Kehrenberg, PhD

Laufzeit: Januar 2018 bis Dezember 2019

Die Behandlung von Lebensmitteln mit UV-C-Strahlen ist ein schon seit einiger Zeit in verschiedenen Ländern durchgeführtes nicht-thermisches Verfahren, um die mikrobielle Kontamination an der Oberfläche von Lebensmitteln zu reduzieren und damit die Haltbarkeit der Produkte zu verlängern. In vielen Untersuchungen konnten diese keimreduzierenden Effekte gezeigt werden, allerdings sind kaum Studien verfügbar, die die Effekte einer UV-Behandlung auf die chemischen und sensorischen Qualitätsmerkmale der bestrahlten Produkte untersucht haben. Diese Untersuchungen sind aber notwendig, da eine UV-Bestrahlung insbesondere die oxidativen Eigenschaften der Lebensmittel verändern können. Aus diesem Grund sollen in der vorliegenden Studie mariniertes Schweinefleisch und Rohwürste aus Schweinefleisch hergestellt werden, nach Inokulation mit definierten Mikroorganismen UV-behandelt werden und nach der Lagerung sowohl mikrobiologisch, als auch chemisch und sensorisch untersucht werden. Zusätzlich soll analysiert werden, ob der Zusatz von antioxidativ-wirksamen Substanzen (z.B. Vitamin E) die möglichen oxidativen Veränderungen durch die UV-Behandlung reduzieren bzw. eliminieren kann.

Drittmittelgeber: Fritz-Ahrberg-Stiftung

Verbesserung des Hygienestatus und der Haltbarkeit von frischem Schweine-, Rind- und Geflügelfleisch durch die Verwendung von antimikrobiellen Saugeinlagen in der Lebensmittelverpackung

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Prof. Dr. Corinna Kehrenberg, PhD, Dr. Diana Seinige

Laufzeit: Januar 2018 bis Dezember 2019

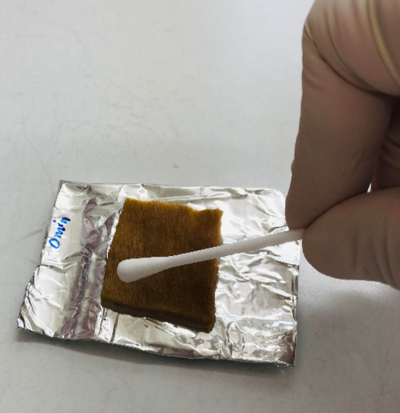

Frischfleisch wird zunehmend in Fertigpackungen unter Schutzgasatmosphäre angeboten. Dabei werden häufig Saugeinlagen eingesetzt um den Fleischsaft der Produkte aufzunehmen. Zur Keimreduktion der Fleischoberfläche können diese Saugeinlagen mit antibakteriellen Substanzen, wie Zinkoxid oder Titandioxid beschichtet werden, welche zu einer Verbesserung des Hygienestatus und damit zu einer verlängerten Haltbarkeit der Lebensmittel führen können. Durch eine Reduktion von Verderbnis-assoziierten Parametern kann zudem der sensorische Status des Produktes positiv beeinflusst werden. Für den Einsatz von antibakteriell beschichteten Saugeinlagen in Fleischfertigpackungen sind jedoch noch weitere Untersuchungen notwendig, insbesondere zur Ermittlung geeigneter Parameter und antimikrobieller Substanzen, sowie zum Einfluss auf die Produktbeschaffenheit der Lebensmittel. Diese sollen im Rahmen dieser Studie ermittelt werden.

Drittmittelgeber: Fritz-Ahrberg-Stiftung

Auswirkungen des Einsatzes der Hochdrucktechnologie im Frischfleischsektor auf technologische, sensorische und physikalisch-chemische Eigenschaften sowie die Lagerungsfähigkeit von Geflügel- und Schweinefleisch

Ansprechpartnerin: Dr. Nadine Sudhaus-Jörn (nadine.sudhaus-joern@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Dr. Johanna Popp, Prof. Dr. Günter Klein

Laufzeit: Anfang 2017 bis Anfang 2019

Die Hochdruckbehandlung von Fleisch und Fleischprodukten rückt in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus der fleischverarbeitenden Industrie. Aufgrund ihrer milden, produktschonenden Eigenschaften und der guten antimikrobiellen Wirkweise wird diese Technologie bislang vor allem zur Pasteurisierung aufgeschnittener, verpackter Fleischwaren eingesetzt. Der Einsatz der Hochdrucktechnologie im Frischfleischsektor bleibt bislang weitestgehend ungenutzt, birgt aber großes Potential. Gegenstand dieser Studie soll es daher sein, sensorische, physikalisch-chemische und technologische Eigenschaften von frischem Geflügel- und Schweinefleisch nach Einsatz einer Hochdruckbehandlung im niederen Hochdruckbereich zu untersuchen und die Qualität daraus hergestellter Produkte mit einem nicht hochdruckbehandelten Standard zu vergleichen.

Drittmittelgeber: Fritz-Ahrberg-Stiftung

Verbesserung des Hygienestatus und der Haltbarkeit von Geflügelfleisch durch Einsatz von Peroxyessigsäure zur Reduktion von Campylobacter spp.

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Dr. Rilana Bertram, PD Dr. C. Kehrenberg, PhD

Laufzeit: Anfang 2017 bis Anfang 2019

Kontaminiertes Geflügelfleisch ist die häufigste Quelle humaner Campylobacteriosen. Daher hat die Europäische Kommission Vorschläge vorgelegt, die zu einer Verringerung der gesundheitlichen Risiken von mit Campylobacter spp. kontaminiertem Geflügelfleisch führen sollen. Dabei ist auch eine Behandlung der Geflügelschlachtkörper mit Peroxyessigsäure vorgesehen. Untersuchungen zur Effektivität der Peroxyessigsäure-Behandlung sowie zum Einfluss der Behandlung auf die sensorischen Eigenschaften des Geflügelfleisches sind aber noch notwendig. Daher wird im Rahmen dieser Studie die Eignung von Peroxyessigsäure zur Minimierung von Campylobacter spp. auf Geflügelfleisch getestet. Gleichzeitig werden chemisch-physikalische und sensorische Parameter des Geflügelfleisches ermittelt und im Vergleich zu unbehandelten Fleischproben bewertet.

Drittmittelgeber: Fritz-Ahrberg-Stiftung

Veränderungen des aeroben und anaeroben Energiestoffwechsels während der frühpostmortalen Fleischbildung beim Schwein unter besonderer Berücksichtigung der mitochondrialen F0F1-ATPase und des Phänomens der "cellular (mitochondrial) treason"

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Prof. Corinna Kehrenberg

Laufzeit: April 2013 bis September 2017

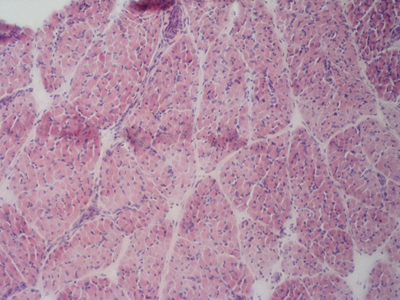

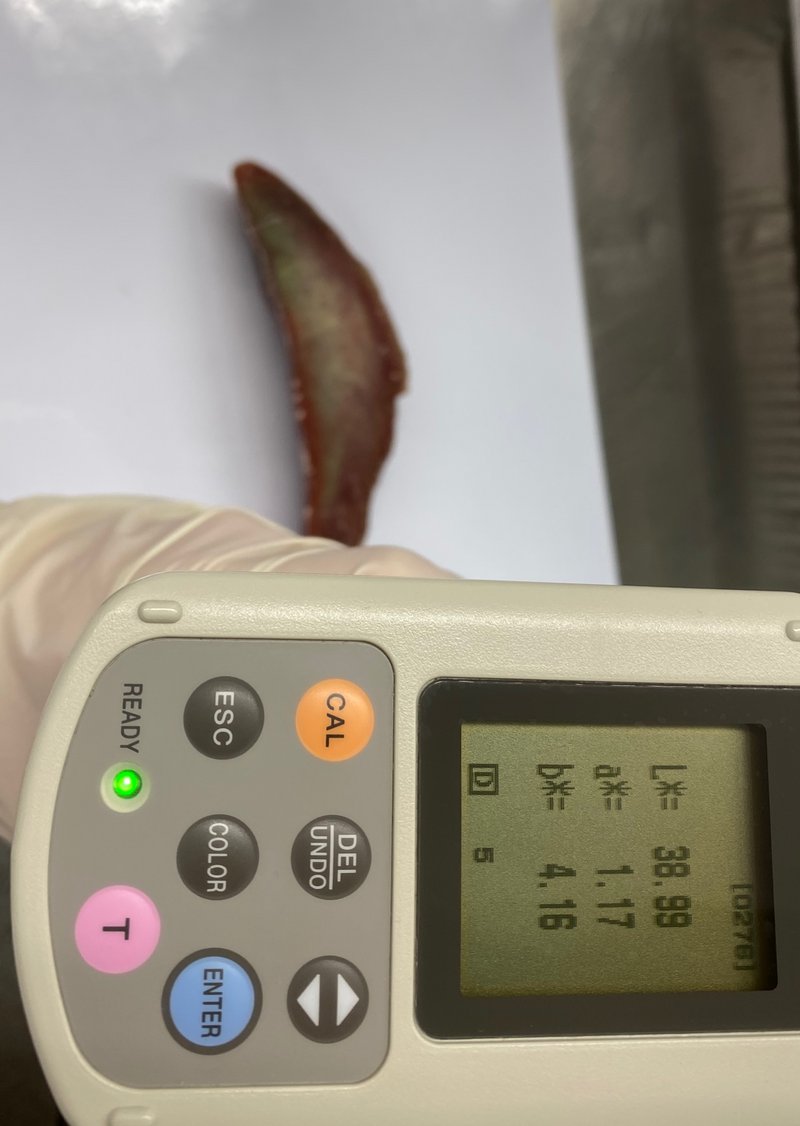

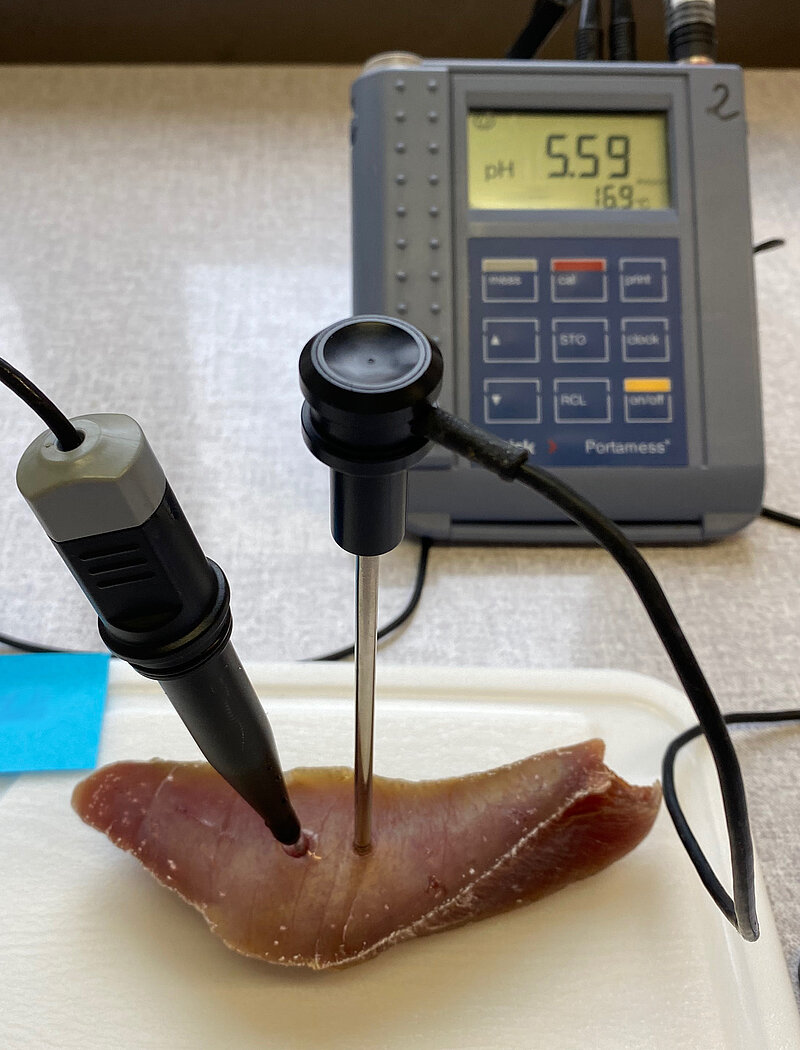

Nach der Schlachtung von Schweinen haben Muskeln mit hohen Anteilen an oxidativen Fasern (rote Muskeln) im Gegensatz zu solchen mit niedrigeren Anteilen (weiße Muskeln) höhere End-pH-Werte. Der pH-Wert-Verlauf ist allerdings meist nicht unterschiedlich zwischen diesen Muskeltypen. Diese Diskrepanz liegt möglicherweise an der höheren Pufferkapazität der weißen Muskeln oder der beschleunigten pH-Wert-Reduktion in roten Fasern aufgrund des Phänomens der "cellular (mitochondrial) treason". Dieses Phänomen wird durch einen Funktionswechsel des Enzyms F0F1-ATPase bedingt. Unter physiologischen Bedingungen ist der elektrochemische Protonen-Gradient über der inneren Mitochondrien-Membran mit der ATP-Synthese, katalysiert durch die F0F1-ATPase, assoziiert. Bei Sauerstoffmangel (Hypoxie, z.B. nach der Schlachtung) reduziert sich der Protonen-Gradient. Zur Aufrecherhaltung des Gradienten kann die F0F1-ATPase zu einer ATP-abhängigen Protonenpumpe werden, verbunden mit einem erhöhten ATP-Verbrauch des Gewebes (treason (Ausbeutung)). Da ATP zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Hypoxie in der anaeroben Glykolyse unter Laktatbildung gebildet wird, ist zu vermuten, dass dadurch die pH-Wert-Reduktion auf das Niveau der weißen Muskeln beschleunigt wird. Daten über "cellular (mitochondrial) treason" in der Skelettmuskulatur beim Schwein sind bisher nicht veröffentlicht. In der vorliegenden Studie sollen daher die Veränderungen der mitochondrialen Atmungskapazität, der Enzyme des Energiestoffwechsels, besonders der F0F1-ATPase, der Nukleotide, sowie die Puffer-Kapazität während der Normoxie und Hypoxie/Anoxie nach der Schlachtung von Schweinen biochemisch und molekularbiologisch untersucht werden. Gleichzeitig wird die Muskulatur hinsichtlich verschiedener Fleischbeschaffenheitsparameter (z.B. pH-Wert, Tropfsaftverlust) charakterisiert und in Verbindung zu den biochemischen und molekularbiologischen Resultaten analysiert. Ziel der Untersuchung ist es, den Einfluss der Mitochondrien auf die Fleischbildung kurz nach der Schlachtung (früh-postmortal) am Übergang zwischen der normalen atmosphärischen Sauerstoff-Konzentration (Normoxie) und der Hypoxie/Anoxie des Muskelgewebes unter besonderer Berücksichtigung der F0F1-ATPase-Funktion zu charakterisieren.

Drittmittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Externe Kooperationspartner: Prof. Dr. Michael Wicke, Georg-August-Universität Göttingen, Department für Nutztierwissenschaften, Abteilung Produktkunde- Qualität tierischer Erzeugnisse, Albrecht-Thaer-Weg 3, 37075 Göttingen

Orientierende Untersuchungen zu Verbesserung der Produkteigenschaften von verschiedenen Schweinefleischerzeugnissen aus Jungeberfleisch

Ansprechpartnerin: Dr. Nadine Sudhaus-Jörn (Nadine.Sudhaus-Joern@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Prof. Dr. Günter Klein

Laufzeit: Ende 2014 bis März 2017

Der sensible Verbraucher nimmt sensorische Abweichungen (Ebergeruch) von Schweinefleischerzeugnissen, zum Teil sehr stark und auch als sehr unangenehm wahr. Die Angaben zur Sensibilität der Verbraucher gegenüber der Substanz Androstenon reichen von 39% in einer norwegischen Studie (Lunde, Skuterud, Nilsen, & Egelandsdal, 2009) über 46,4 % in Spanien zu 32,3% in Deutschland (Weiler, et al., 2000). Von den 32,3% der deutschen Teilnehmer waren 17,6% höchst sensibel (Weiler, et al., 2000). Die Sensibilität einzelner Verbraucher könnte zu einer verminderten Akzeptanz von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen aus Jungeberfleisch auf dem deutschen Markt führen. Diese Studie möchte daher klären, inwieweit diese Produkte belastet sind und inwiefern unterschiedliche Verarbeitungsschritte dazu beitragen, ein sensorisch einwandfreies und qualitativ hochwertiges Produkt herzustellen.

Drittmittelgeber: Fritz-Ahrberg-Stiftung

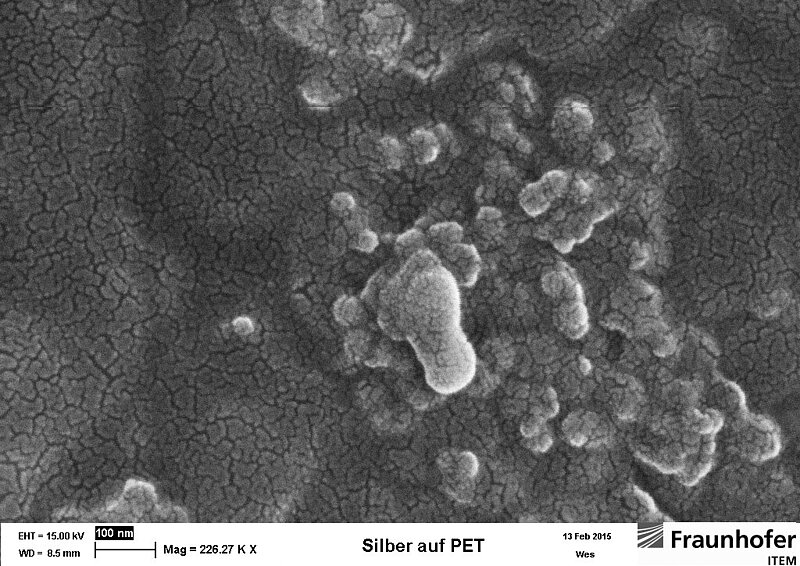

Nutzen und Risiken von Silber und Silberverbindungen in Folien mit Lebensmittelkontakt hinsichtlich der Hygiene und Beschaffenheit von verpacktem Schweine-, Rind- und Geflügelfleisch sowie von Schnittkäse (Edamer, Mozzarella)

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Prof. Corinna Kehrenberg, Prof. Dr. Günter Klein

Laufzeit: Anfang 2013 bis Anfang 2016

In den letzten Jahren ist es zu einem Anstieg der Abgabe von Fleisch in Fertigpackungen gekommen. Wird das Fleisch dabei unter Schutzgasatmosphäre verpackt, so wird eine Verlängerung der Haltbarkeit erzielt. In jüngster Zeit wurden Folien als Bedarfsgegenstände zur Verpackung entwickelt, die mit Silber in nanoskaliger Form (Nanosilber) versetzt sind. Durch diese Silberverbindungen soll eine Verbesserung der Hygiene und somit eine weitere Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln erzielt werden. Erste Untersuchungen verschiedener Autoren bestätigten dabei den keimreduzierenden Effekt der Silberfolien. Weitere Untersuchungen zum Nutzen dieser Folien müssen aber noch durchgeführt werden. Daher soll im Rahmen des Projektes Fleisch der Tierarten Schwein, Rind, Huhn und Pute sowie Käse unter Schutzgas verpackt und während der Lagerzeit untersucht werden. In Ergänzung zu handelsüblichen Folien werden dabei silberbeschichtete Folien vergleichend eingesetzt. Neben der Beeinflussung der Fleischfarbe werden biochemisch-oxidative- sowie Fleischbeschaffenheitsparameter (z.B. Kochverlust, pH, Leitfähigkeit) in festgelegten Abständen analysiert und die mikrobiologisch-hygienische Beschaffenheit des Fleisches untersucht. Auch der Einfluss dieser Folien auf pathogene Keime wird erfasst, um die Möglichkeit einer Keimreduktion zu ermitteln.

Drittmittelgeber: Fritz-Ahrberg-Stiftung

Herstellung eines neuartigen Schweinefleischerzeugnisses unter Anwendung der Hochdrucktechnologie

Ansprechpartner: Dr. Nadine Sudhaus-Jörn (Nadine.Sudhaus-Joern@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Prof. Dr. Günter Klein

Laufzeit: Anfang 2013 bis April 2016

Bei der Herstellung des Schweinefleischerzeugnisses Kochschinken wird immer ein Erhitzungsprozess des Produktes durchgeführt. Diese Hitzeeinwirkung hat mehrere positive Effekte. Sie bewirkt eine Verringerung der mikrobiologischen Belastung, sie denaturiert die Proteine für einen besseren Scheibenzusammenhalt, es bilden sich Aromastoffe und die Pökelfarbe stabilisiert sich. Leider werden bei der Hitzebehandlung auch viele wichtige Inhaltsstoffe (z. B. Vitamine) zerstört. Durch den Einsatz der Hochdrucktechnologie könnte der Erhitzungsprozess mit niedrigeren Temperaturen durchgeführt oder eventuell sogar ersetzt werden.

Die Hochdrucktechnologie ist ein physikalisches Verfahren, welches auf hohen hydrostatischen Drücken von bis zu 1000 MPa beruht. Sie ist eine Technologie, die nachweislich bakterizid wirkt. Neben der Verringerung der mikrobiellen Belastung des Produktes schont die Technologie die wertvollen Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine). Bei hohem Druck verändert sich, wie auch beim Kochprozess, die Struktur der Proteine im Ausgangsmaterial (getumbeltes Fleisch sowie Muskelabrieb) und ein Zusammenhalt des Produktes könnte gewährleistet werden. Bei hochdruckbehandelten Produkten wurde zusätzlich eine positiver Effekt auf die Zartheit eines Produktes festgestellt. Die Hochdrucktechnologie könnte somit dazu beitragen, ein besonders hochwertiges, gesundes und sicheres neuartiges Schweinefleischerzeugnis zu entwickeln.

Drittmittelgeber: Fritz-Ahrberg-Stiftung

Modulation der Genexpression und Differenzierung von Muskelzellen während der in ovo Entwicklung von Masthühnern durch Variation der Bruttemperatur

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Laufzeit: Januar 2012 bis Anfang 2015

Die embryonale Muskelentwicklung ist prädisponierend für das postnatale Wachstum und besitzt daher ökonomische Relevanz in der Tierproduktion. Erkenntnisse zur Proliferation und Differenzierung myogener Zelle sind darüber hinaus auch mit Blick auf regenerative Prozesse und die Therapie von Muskelerkrankungen/Verletzungen von Interesse. Für die Analyse der Steuerung der Myogenese stellt die in ovo Entwicklung beim Geflügel ein wertvolles Modell dar, weil eine kontrollierte Beeinflussung der Prozesse durch exogene Faktoren experimentell möglich ist. Untersuchungen bei Geflügel haben gezeigt, dass eine Erhöhung der Bruttemperatur innerhalb eines spezifischen Zeitraumes während der Embryogenese die Muskelentwicklung vor und nach dem Schlupf der Küken beeinflusst. Die experimentelle, temperaturabhängige Modulation des Muskeltranskriptoms (mRNAs und µRNAs) während der Myogenese im Zusammenhang mit der Beobachtung der Auswirkung auf die prä- und postembryonale phänotypische Ausprägung von biochemischen, histo-, und morphometrischen Merkmalen von Muskelzellen wird hier untersucht, um Gene zu identifizieren, deren Expression an der differentiellen Ausprägung von Muskel-/ Fleischleistungsmerkmalen beteiligt sind. Die Analysen sollen Aufschluss über die physiologischen und molekularbiologischen Mechanismen der prä- und postembryonalen Muskelentwicklung geben. Das gewählte Modell der kontrollierten Modulation der in ovo Entwicklung dient darüber hinaus der Identifizierung molekularer Pfade, die durch Gen/Umwelt-Interaktion reguliert werden.

Drittmittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Externe Kooperationspartner:

Prof. Dr. Michael Wicke, Georg-August-Universität Göttingen, Department für Nutztierwissenschaften, Abteilung Produktkunde- Qualität tierischer Erzeugnisse, Albrecht-Thaer-Weg 3, 37075 Göttingen

Prof. Dr. Klaus Wimmers, Leibniz-Institut für Nutztierbiologie, Forschungsbereich Molekularbiologie, Wilhelm-Stahl-Allee 2, 18196 Dummerstorf

Einsatz der Hochdrucktechnologie in Kombination mit einer neuen Verpackung zur Herstellung sicherer, qualitätsoptimierter Frischeprodukte mit verlängerter Haltbarkeit

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Dr. Anja Kastner, Prof. G. Klein

Laufzeit: Dezember 2009 bis Ende 2012

Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen neue prozesstechnische Konzepte zur Herstellung sicherer, qualitativ hochwertiger Lebensmittel erarbeitet werden. Die technische Umsetzung soll auf der Hochdrucktechnologie basieren, wobei sich die Arbeiten auf die Produkt-gruppen Frucht/Fruchtsäfte und Fisch beziehen werden.

Gemäß der Richtlinie über die Förderung von Innovationen zur Verbesserung der Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln stellt die Hochdrucktechnologie einen hervorragenden verfahrenstechnischen Lösungsansatz dar. Neben der erhöhten Produktsicherheit sollen, wie in den weiteren Ausführungen erläutert wird, längere Haltbarkeiten erzielt werden, ohne den Gehalt der wertgebenden Inhaltsstoffe zu reduzieren. Da weiterhin vorgesehen ist, die Hochdruckbehandlung von verpackten Lebensmitteln zu untersuchen, entsprechen die geplanten Arbeitsziele unmittelbar dem Focus der Projektförderung gemäß Bekanntmachung vom 15.08.2007.

Drittmittelgeber: BMELV

Externe Kooperationspartner: DIL, TU Berlin, TU München, Industrie

Aufarbeitung von Schlachttierblut mit Hilfe gepulster elektrischer Felder (PEF) zum nachhaltigen Einsatz als Proteinreserve für Lebensmittel tierischen Ursprungs

Beteiligte: Prof. Bernhard Nowak, Prof. Günter Klein, Dr. Annika Boulaaba

Laufzeit: Anfang 2009 bis Ende 2010

Mit Hilfe der Technologie der gepulsten elektrischen Felder sollen Schlachttierblut und seine technologisch wertvollen Blutfraktionen für die weitere Verarbeitung im Lebensmittelsektor aufgearbeitet werden und so dieser hochwertige tierische Rohstoff nachhaltiger in Lebensmitteln genutzt werden. Die Keimdichte in den Substraten soll erheblich reduziert werden, um das Produkt haltbarer und sicherer zu machen. Die Auswirkung einer Behandlung mittels gepulster elektrischer Felder auf die Erythrozyten (Hämoglobin) in Vollblut und BK sowie die sensorischen Eigenschaften und die Qualität der daraus hergestellten Erzeugnisse untersucht.

Drittmittelgeber: Forschungskreis der Ernährungsindustrie

Externe Kooperationspartner: DIL

Möglichkeiten und Grenzen der Salzreduktion in Rohwurst und Kochpökelware

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Prof. Dr. Madeleine Plötz

Laufzeit: Januar 2021 bis Dezember 2022

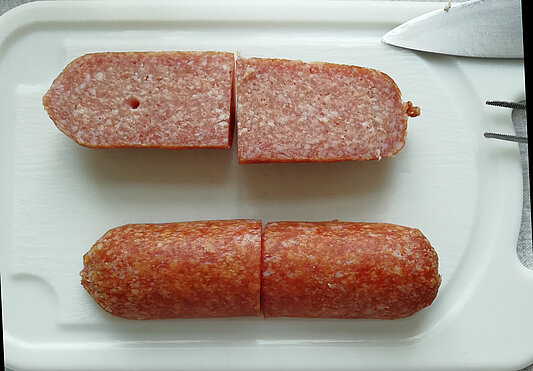

Die Reduktion des Kochsalzgehaltes ist ein vieldiskutiertes Thema der letzten Jahre, dem die Industrie Rechnung tragen muss, beispielweise durch eine ausschließliche Reduktion oder auch den Austausch mit anderen Substanzen wie Kalium- oder Magnesiumchlorid. Neben den für Konsumierende hauptsächlich wahrnehmbaren sensorischen Eigenschaften spielen dabei allerdings auch technologische und mikrobiologische Parameter eine Rolle. Ziel dieser Studie ist es daher, sowohl unter Reduktion von Natriumchlorid als auch unter Zusatz von Kalium- und Magnesiumchlorid Rohwürste und Kochpökelwaren herzustellen und sowohl die sensorischen, als auch die anderen oben genannten Parameter zu analysieren. Es soll dargestellt werden, welche (minimalen) Konzentrationen von Kochsalz bzw. möglicher Kochsalzersatzstoffe eingesetzt werden können, um in Hinblick auf Lebensmittelqualität und insbesondere auch Sicherheit für Konsumierende akzeptable Produkte zu produzieren.

Drittmittelgeber: Gefördert durch die Fritz-Ahrberg-Stiftung

Herstellung eines Rohschinkens aus Schweine- und Putenfleisch mit und ohne Zusatz von Nittrit

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Prof. Dr. Madeleine Plötz

Laufzeit: Januar 2021 bis Dezember 2022

Die Reduktion des Kochsalzgehaltes ist ein vieldiskutiertes Thema der letzten Jahre, dem die Industrie Rechnung tragen muss, beispielweise durch eine ausschließliche Reduktion oder auch den Austausch mit anderen Substanzen wie Kalium- oder Magnesiumchlorid. Neben den für Konsumierende hauptsächlich wahrnehmbaren sensorischen Eigenschaften spielen dabei allerdings auch technologische und mikrobiologische Parameter eine Rolle. Ziel dieser Studie ist es daher, sowohl unter Reduktion von Natriumchlorid als auch unter Zusatz von Kalium- und Magnesiumchlorid Rohwürste und Kochpökelwaren herzustellen und sowohl die sensorischen, als auch die anderen oben genannten Parameter zu analysieren. Es soll dargestellt werden, welche (minimalen) Konzentrationen von Kochsalz bzw. möglicher Kochsalzersatzstoffe eingesetzt werden können, um in Hinblick auf Lebensmittelqualität und insbesondere auch Sicherheit für Konsumierende akzeptable Produkte zu produzieren.

Drittmittelgeber: Gefördert durch die Fritz-Ahrberg-Stiftung

Untersuchungen der Eignung einer Kombination von LAE und Starterkultur-Bakterien zur Reduktion von Pathogenen Keimen von frischen Fleisch verschiedener Tierarten

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Maike Drevin, Dr. Diana Seinige, Prof. Dr. Madeleine Plötz

Laufzeit: Januar 2020 bis Juni 2022

Die Haltbarmachung von Lebensmitteln mit chemischen oder physikalischen Verfahren dient vor allem dazu die mikrobielle Kontamination von Lebensmitteln zu reduzieren und somit die Verbraucher vor einer mikrobiellen Kontamination zu schützen. Das in diesem Projekt verwendete LAE wurde bereits in einer vorhergehenden Studie erfolgreich auf die keimreduzierende Wirkung untersucht. In diesem Projekt liegt nun der Schwerpunkt vermehrt auf der Untersuchung einer Einzelanwendung von LAE und biologischen Haltbarmachungsverfahren sowie einem Kombinationsverfahren beider Verfahren, um eine mögliche Verstärkung von Einzeleffekten zu untersuchen und zu prüfen. In den Versuchsreihen werden frisches Fleisch von Schweinen, Rindern und Hähnchen mit definierten Mikroorganismen wie Listeria monocytogenes, Salmonella Thyphimurium, Brochothrix thermosphacta inokuliert und im Anschluss einzeln und in Kombinationsverfahren mit LAE und Starterkulturbakterien behandelt. In Form von Lagerversuchen werden nicht nur kurzfristige Auswirkungen der Behandlung untersucht, sondern auch Proben während der Lagerung an Tag 1, 7 und 14 entnommen bis hin zum Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Verbrauchsdatums. Die Ziele dieser Untersuchung sind die Verlängerung der Haltbarkeit von frischem Fleisch, die Verbesserung der Produktsicherheit und somit die Gewährleistung eines stabilen Lebensmittels für den Verbraucher.

Drittmittelgeber: Drittmittelprojekt, gefördert durch die Fritz-Ahrberg-Stiftung.

Qualitätsparameter von Schweine- und Putenfleisch nach Gefrieren und Auftauen sowie nach Verarbeitung und Verpackung des frischen bzw. gefrorenen Fleisches

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Ina-Karina Kluth, Vivien Teuteberg, Dr. Diana Seinige

Laufzeit: Januar 2019 bis Oktober 2021

In diesem Projekt wird Schweine- bzw. Putenfleisch für einen Zeitraum von bis zu 48 Wochen bei den Gefrierlagerungstemperaturen -18°C und -80°C tiefgefroren gelagert. Nach 12, 24, 36 und 48 Wochen wird ein Teil des Fleisches aufgetaut und auf verschiedene physikochemische und mikrobiologische Parameter untersucht. Anschließend wird das gefroren gelagerte und aufgetaute Fleisch in Schutzgasatmosphäre (Modified-atmosphere-packaging, MAP) verpackt und bis zu 14 Tage im Kühlschrank gelagert. Während der Kühllagerung wird das Fleisch erneut auf verschiedene physikochemische und mikrobiologische Qualitätsparameter untersucht, sodass die Ergebnisse mit Untersuchungsergebnissen einer ungefrorenen Kontrollgruppe und zwischen den verschiedenen Gefrierlagerungsvarianten verglichen werden können. Darüber hinaus wird das gefroren gelagerte Fleisch nach 12, 24, 36 und 48 Wochen Gefrierlagerung zu Rohwürsten verarbeitet, die während der anschließenden Reifung auf verschiedene Qualitätsparameter untersucht werden. Es ist das Ziel dieser Studie, die Lagerungsfähigkeit in MAP nach dem Auftauen und die Verarbeitungsfähigkeit zu Rohwürsten des zuvor gefroren gelagerten Fleisches zu untersuchen und dabei den Einfluss der Gefrierlagerungsdauer und Gefrierlagerungstemperatur zu ermitteln.

Drittmittelgeber: Drittmittelprojekt, gefördert durch die Fritz-Ahrberg-Stiftung

EIP-Agri PlaWaKiRi- Der Einsatz von Plasmawasser gegen Klaueninfektionen beim Rind

Ansprechpartnerin: Dr. Lisa Siekmann (Lisa.Siekmann@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Vanessa Große-Peclum, Prof. Dr. Madeleine Plötz, Dr. Birte Ahlfeld, Dr. Karolina Lis, Dr. Carsten Krischek, Prof. Dr. Martina Hoedemaker

Laufzeit: Februar 2020 bis April 2023

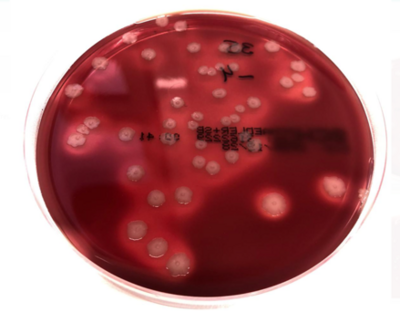

In diesem Projekt wird die Wirkung von Plasmawasser im Hinblick auf den Einsatz in der Behandlung von Dermatitis digitalis (Mortellaro, Erdbeerkrankheit) bei Rindern untersucht. Hierbei werden die Analysen in mehreren Ebenen durchgeführt- zunächst beschränken sich die Untersuchungen auf die Anwendung auf Reinkulturen in vitro. Es wurden Escherichia coli, Staphylococcus aureus, und Clostridium sporogenes als jeweilige Indikatorkeime für fäkale Verunreinigung, pathogene Keime und stellvertretend für anaerobe Mikroorganismen ausgewählt. Bezüglich der Dermatitis digitalis finden die mit dieser Erkrankung assoziierten Keime Fusobacterium necrophorum und Porphyromonas levii Berücksichtigung im Versuch. Die gewonnenen Erkenntnisse werden später auf die Matrix „Rinderhaut“ übertragen, um schließlich den Weg zu einer Verträglichkeitsstudie und der schlussendlichen praktischen Anwendung in einem landwirtschaftlichen Betrieb zu ebnen.

Drittmittelgeber: Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die Zuwendung wird gewährt aus Landesmitteln und Mitteln der Europäischen Union aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) im Rahmen des Programms zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum Niedersachsen und Bremen 2014 bis 2020 (PFEIL).

Externe Kooperationspartner: HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, sowie der Landwirtschaftliche Betrieb BG Borchardt GbR

Entwicklung und Validierung eines Metagenom-Sequenzierungsverfahrens zum Nachweis von Lebensmittelinfektionserregern im Trinkwasser

Ansprechpartner: PD Dr. Carsten Krischek (Carsten.Krischek@tiho-hannover.de)

Beteiligte: Prof. Dr. Corinna Kehrenberg, Dr. Juliane Hirnet, Dr. Diana Seinige, Prof. Dr. Madeleine Plötz

Laufzeit: Oktober 2019 bis Oktober 2021

Viele mikrobielle Pathogene werden über kontaminiertes Trinkwasser übertragen und lösen beim Menschen schwere Erkrankungen aus. Daher ist es erforderlich, dass Trinkwasser ständig überwacht und eine mikrobielle Kontamination ausgeschlossen wird. Die Einhaltung von Grenzwerten der Trinkwasserverordnung ist hierbei vorgeschrieben. Das Monitoring beschränkt sich in der Regel aber auf die Detektion von Indikator-Organismen, die eine fäkale Kontamination des Wassers anzeigen und das Vorkommen pathogener Mikroorganismen Voraussagen sollen. Dennoch werden immer wieder Krankheitsausbrüche durch kontaminiertes Trinkwasser verzeichnet, bei dessen Überprüfung keine Indikatorbakterien nachzuweisen waren. Ebenfalls können Mikroorganismen im Trinkwasser enthalten sein, die in der Routinediagnostik nicht erfasst werden. Durch die Entwicklung eines neuen Verfahrens, durch welches die mikrobielle Diversität und das Vorkommen von pathogenen Mikroorganismen aus Trinkwasserproben umfassend untersucht wird, könnten zukünftig neue Standards der Trinkwasseruntersuchung gesetzt werden. Hierfür ist "Next Generation Sequencing" (NGS) eine sehr vielversprechende Methode. Ziel des Projektes ist es daher, durch eine Metagenom-Sequenzierung eine parallele Analyse von großen Mengen an DNA- bzw. RNA-Sequenzen durchzuführen und die mikrobielle Diversität von Wasserproben zu erfassen. Erste Ansätze, in denen NGS-Technologien zu diesem Zweck verwendet wurden, sind in der Literatur beschrieben. Dennoch muss zunächst die Isolierung und Konzentrierung von Mikroorganismen aus Wasserproben optimiert werden. Auch die Protokolle, Methoden und bioinformatischen Pipelines müssen angepasst werden, um die Schwierigkeiten der Detektion pathogener Mikroorganismen aus Trinkwasser zu überwinden. Die hierfür notwendigen Protokolle werden in dem geplanten Projekt erarbeitet. Anschließend wird eine Validierung des Verfahrens gegen die gemäß Trinkwasser-Verordnung vorgeschriebenen Methoden oder vergleichbare Referenzmethoden vorgenommen. Dabei steht die Ermittlung der analytischen wie auch der diagnostischen Sensitivität und Spezifität als wesentlicher Kern dieses Forschungsvorhabens im Vordergrund. Des Weiteren wird die Methodik für unterschiedliche Wasserproben (z.B. Trinkwasser, Oberflächenwasser) erarbeitet und etabliert und mit Hilfe von Feldproben auf ihre Praxistauglichkeit getestet.

Drittmittelgeber: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr