| Projektdaten | |

|---|---|

| Projektleitung: | Prof. Prof. h. c. Dr. Ursula Siebert |

| Wissenschaftliche Mitarbeiter: |

Dipl.-Biol. Reinhild Graeber Dr. Egbert Strauß Dr. Katrin Ronnenberg |

| Projektlaufzeit: | 01.10.2013 – 31.12.2015 |

| Förderung: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |

| Kooperationspartner: |

Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz, Dr. Ulf Hohmann, Landesbetrieb als gleichberechtigter Projektpartner, Aerosense-Ingenieurbüro, Dipl.-Ing. Ulrich Franke |

Hintergrund

Zuverlässige Angaben zu Schalenwild-Bestandsdichten als Trend-Indizes oder in Form von Abundanzen sind für ein modernes Wildtiermanagement zwingend erforderlich. Bestandszahlen wie auch die Kenntnisse über die räumliche und zeitliche Verteilung von Schalenwild sind für die Formulierung von Naturschutzzielen, beim Schutzgebietsmanagement sowie im Straßenneubau und der Siedlungsentwicklung wichtige Grundlagen. Weiterhin erfordern die ökonomischen Interessen der Landnutzer - Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Jagd - verlässliche Bestandsangaben, da z.B. Verbiss- und Schälschäden durch Rehe bzw. Rothirsche oder Wühlschäden durch Wildschweine immer wieder zu Konflikten zwischen Jagd, Forstwirtschaft bzw. Landwirtschaft und Naturschutz führen.

Gegenstand und Zielsetzung des Projektes

Da die tatsächliche Zahl vorhandenen Wildes auf einer definierten Fläche, zumindest unter natürlichen Bedingungen, meist unbekannt ist, fehlen bisher Tests über die Verlässlichkeit oder gar Genauigkeit einer Zählmethode. Allerdings kann die Varianz bzw. die Genauigkeit einer Methode (Reproduzierbarkeit) und zwischen verschiedenen Methoden (Vergleichbarkeit) über die wiederholte und parallele Anwendung verschiedener Zählungen in dem gleichen Gebiet und innerhalb einer kurzen Zeitspanne ermittelt werden. Es gibt drei verschiedene Faktoren, die die Varianz beeinflussen:

-Die Anzahl der Tiere im Gebiet variiert (Witterung, Nahrungsangebot, etc.)

-Die Beobachtungs- bzw. Erfassungsbedingungen (Wetter, Vegetation etc.) variieren

-Die Beobachtungsfähigkeit schwankt.

Ziel des Projektes ist die Evaluierung von Erfassungsmethoden anhand derer Aussagen über Wildbestandsdichten und -trends getroffen werden können. Dafür sollen unterschiedliche Methoden zeitnah und räumlich in den gleichen Gebieten durchgeführt werden. Die Anwendung der Methoden in drei unterschiedlichen Gebieten erfolgt parallel mit Wiederholungen in den Jahren 2014 und 2015. Auf diese Weise wird der Schätzfehler eines Ansatzes sichtbar bzw. dessen Robustheit überprüfbar. Für die Untersuchung werden folgende Methoden im Vergleich eingesetzt:

- Scheinwerferzählung

Bei der Scheinwerferzählung wird die Nachtaktivität des Wildes genutzt. Der Erfassungszeitraum liegt im März-April zur Vollblüte des Buschwindröschens (Anemone nemorosa) in den Nachtstunden. In dieser Zeit ist die Attraktivität der Wiesen, Weiden und Felder für das Schalenwild (vornehmlich Rotwild) am größten.

- Infrarot (IR)-Taxation/Distance Sampling

Im Gegensatz zur Scheinwerferzählung, bei der die Tiere bevorzugt auf Freiflächen angestrahlt werden, wird bei der Zählung mit der Wärmebildkamera die natürliche Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung) von Warmblütern ausgenutzt. Zusammen mit der statistischen Auswertung "distance sampling" sind Hochrechnungen auf die Bestandsdichte und Abundanz möglich. Die Erfassung erfolgt nachts zur Hauptaktivitätszeit des Wildes.

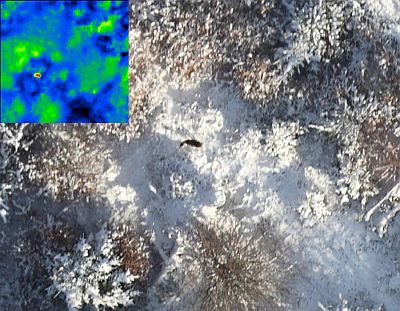

- Erfassung aus der Luft

Ausgestattet mit einer Echtbildkamera und einer Wärmebildkamera werden bei der Erfassung aus der Luft Wärmepunkte detektiert. Eine visuelle Auswertung der Bilder am Computer ermöglicht es, Rot- und Damwild artspezifisch zu erfassen und in Bezug auf die beflogene Fläche eine Bestandsdichte zu ermitteln. Die Erfassung erfolgt tagsüber. Neben der Bestandsdichte liefert diese Methode auch wichtige Daten zur Verteilung der Wildtiere.

- Frischkot-Genotypisierung

Bei der Frischkot-Genotypisierung wird die Losung auf Transekten (ähnlich des Losungszählverfahrens (TOTTEWITZ et al. 1996) gesammelt. Anhand ausgeschiedener Darmzellen am Frischkot können mittels genetischer Untersuchungen die Wildart, das Geschlecht und das Individuum bestimmt werden. Über die Wiederholung der genetischen Identifizierung von Individuen ("Wiederfänge") kann die Wilddichte berechnet werden.

- Fotofallenmonitoring

Durch gleichmäßige Verteilung automatischer Kameras über ein Gebiet werden Tiere fotografiert. Durch individuelle Körpermerkmale, wie z.B. dem Geweih des Rehbockes oder Rothirsches, können Einzelindividuen wiedererkannt ("Wiedergefangen") werden und die daraus resultierende Wiedererkennungsrate dazu benutzt werden, die Wilddichte für den Reh-/Hirsch-Bestand als auch für den Gesamtbestand zu berechnen

Kontaktperson

Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Bischofsholer Damm 15

30173 Hannover

Reinhild Graeber

Tel.: +49 511 856-7557

E-Mail schreiben